Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

-

play_arrow

CINEMUSIC Radio : Les + Belles Musiques de Films et Séries

DVD/BLU-RAY par Patrick Saffar

SECONDS (L’opération diabolique) et BLACK SUNDAY de John Frankenheimer en Combos DVD/Blu-ray

today15/03/2025

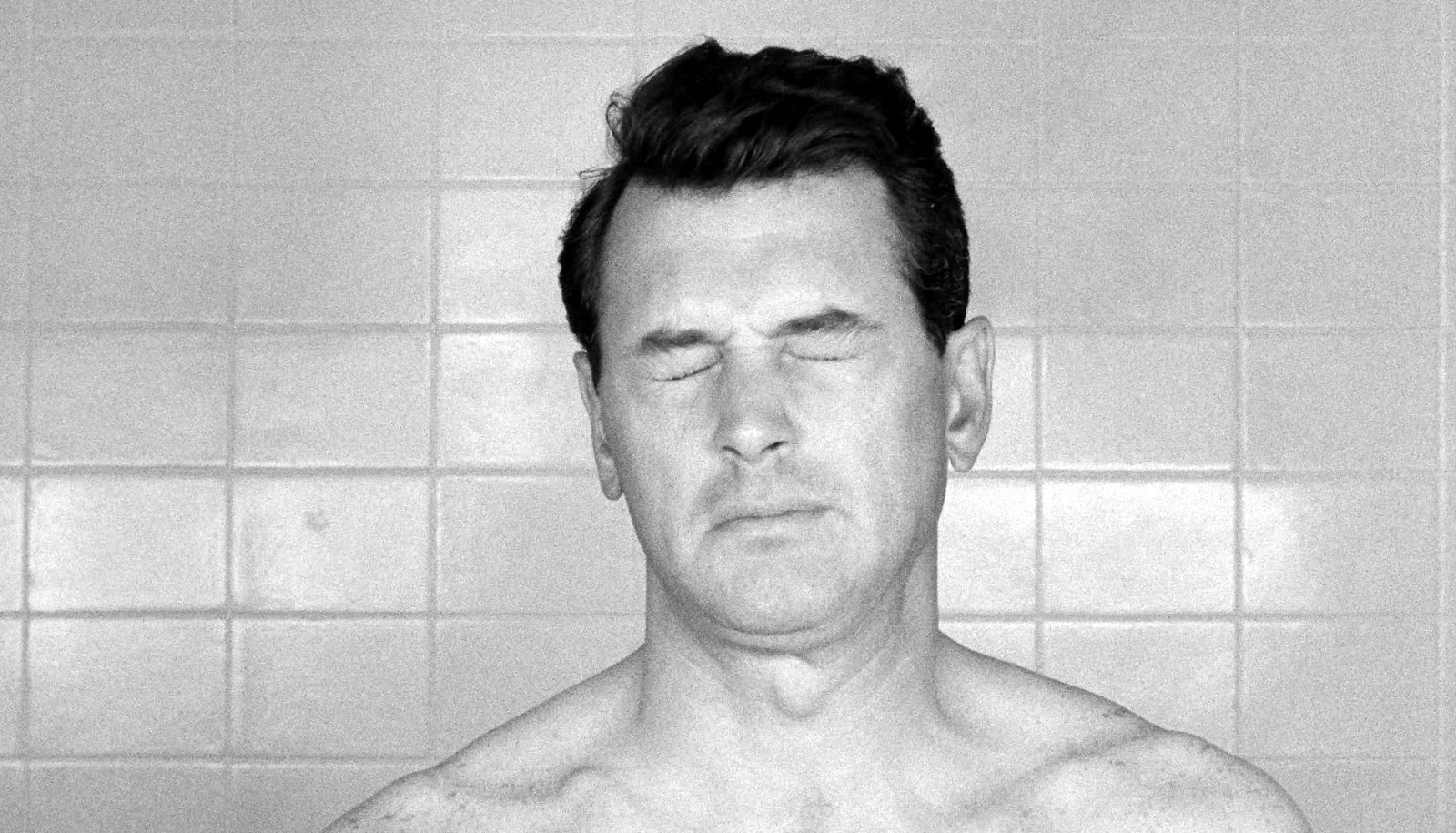

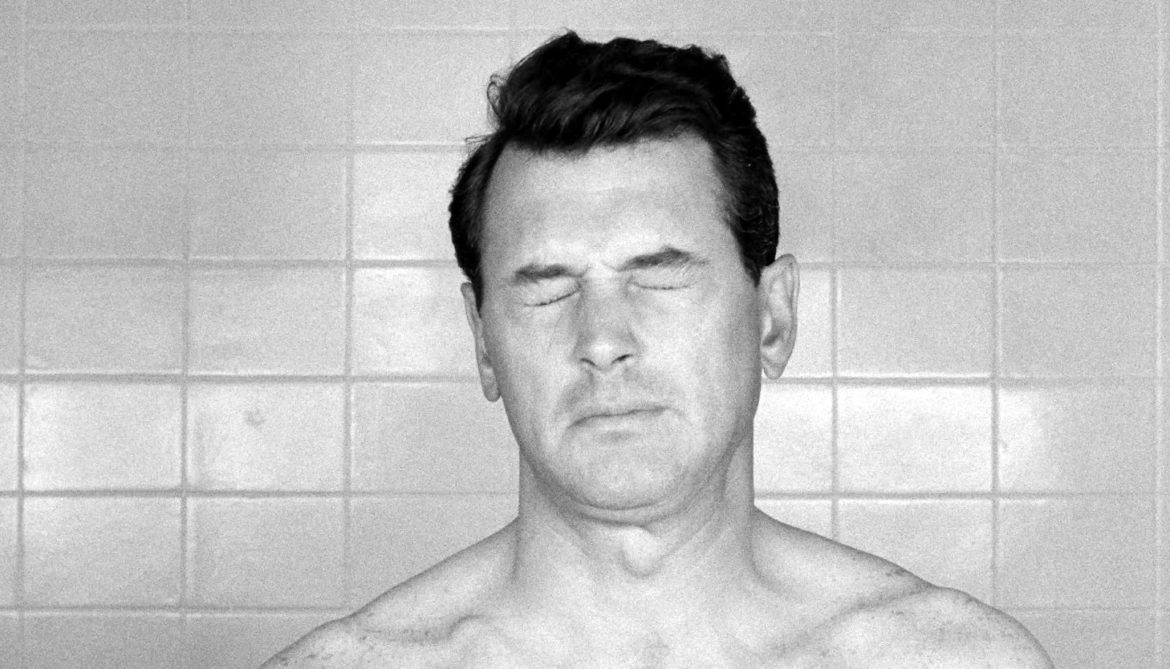

Rock Hudson (Antiochus Wilson) ©Paramount Pictures

Nouveautés DVD/Blu-ray : SECONDS (L’opération diabolique) et BLACK SUNDAY de John Frankenheimer

★★★★★

Par Patrick Saffar – Journaliste, historien et critique de cinéma

+ d’infos sur CINEMUSIC Radio | soutenir CINEMUSIC Radio | Nous contacter

À un mois d’intervalle, l’éditeur Sidonis Calysta vient de sortir deux copieux Combos DVD/Blu-ray consacrés à un réalisateur un peu oublié, John Frankenheimer, qu’une rétrospective à la Cinémathèque française a justement honoré du 27 janvier au 1er mars 2025.

Les films en question (Seconds/Opération diabolique, 1966 et Black Sunday, 1977) appartiennent à deux périodes assez différentes dans la filmographie pour le moins heurtée du réalisateur. Aussi, n’essaiera-t-on pas de les « rapprocher » à tout prix, encore qu’on pourrait les qualifier du terme un peu vague de « politique-fiction ».

Le plus étonnant des deux films est sans nul doute Seconds, qui fait partie de la décennie des années 60, considérée à juste titre comme la plus homogène et la plus personnelle de Frankenheimer. Elle comprend des titres tels que Birdman of Alcatraz (Le Prisonnier d’Alcatraz, 1962), The Mandchurian Candidiate (Un crime dans la tête, 1962), Seven Days in May (Sept jours en mai, 1964), The Gypsy Moths (Les parachutistes arrivent, 1969), auxquels on ajoutera I Walk the Line (Le Pays de la violence, 1970).

S’agissant de Seconds, il est traditionnellement rattaché à ce qu’on a coutume d’appeler la « trilogie de la paranoïa » qui comprend, outre le film de 1966, The Mandchurian Candidate (qui, pour le dire vite, se conclue par la tentative d’assassinat, avortée, d’un candidat à la Présidence des États-Unis) et Seven Days in May (sur un coup d’État fomenté par un Général de l’armée de l’air et visant à destituer le Président des États-Unis). Toutefois, on verra qu’en ce qui concerne Seconds, ce renvoi à un contexte de paranoïa, que le cinéma américain des années 70 s’évertuera à explorer, est un peu trompeur.

Le titre même de Seconds fait probablement référence à cette « seconde chance » caractéristique de l’idéologie américaine.

Et, de fait, le film va suivre le trajet d’un personnage, Arthur Hamilton (John Randolph), qui, banquier de son état, mène une vie monotone en compagnie d’une femme qu’il ne désire pas. Hamilton se voit un jour offrir par un ancien ami la possibilité de vivre une nouvelle existence, sous la condition de se faire passer pour mort et d’être radicalement transformé par les soins de chirurgiens. L’opération est organisée (à grande échelle) par une « firme » spécialisée, et, passé sous le bistouri, le banquier mûrissant se retrouve dans la peau d’un séduisant artiste-peintre, Antiochus « Tony » Wilson, interprété par Rock Hudson. Comme on peut s’en douter, ce coming out existentiel va tourner court, la raison principale en étant que Wilson, par-delà sa « renaissance » sous des traits avantageux, n’en a pas moins conservé sa « mentalité » d’origine. Si le nom de Wilson peut bien renvoyer au conte d’Edgar Poe (William Wilson, sur la confrontation d’un homme avec son « double »), alors, le personnage de Rock Hudson serait un double imparfait, tiraillé entre son apparence de reborn, que caractérisent des idéaux de réussite personnelle clairement affichés, et l’esprit de renoncement qui gouverne le banquier Hamilton. Mais en même temps, Hamilton/Wilson a été « façonné » par une compagnie diabolique qui va jusqu’à fabriquer des reborn à partir du corps d’autres créatures ayant échoué dans leur mue.

Dès lors, on comprend mieux que le terme de « fiction paranoïaque » fréquemment accolé au film puisse être discuté. Autrement dit, Hamilton/Wilson est autant victime de « lui-même » (il avouera n’avoir « jamais eu de rêves » …) que de l’organisation dont le film montre des coulisses à la fois réalistes et incongrues. En même temps, on peut soutenir que la personnalité d’Hamilton a elle-même été façonnée par la société (capitaliste) dans laquelle il est plongé, et dont la « compagnie » ne serait qu’une métaphore. Cet enchevêtrement de causes nous est d’ailleurs suggéré par un détail du film, un raccord de plans qui fait se succéder la signature par Hamilton du document qui va sceller son destin (pacte faustien) et le bistouri du chirurgien qui pénètre dans sa peau … L’effet est alors saisissant, qui semble suggérer que la punition d’Hamilton (car c’en sera une) est infligée par lui-même, dans sa propre chair, et que la compagnie ne fera que l’exécuter. Rien d’étonnant à ce que Frankenheimer ait pu déclarer qu’il appréciait particulièrement Kafka.

On voit que le propos de Seconds (peut-on réellement changer d’identité ? Qu’est-ce qu’être soi-même ?) est d’une réelle complexité. À la mesure de cette ambition, Frankenheimer a voulu doter son film d’une certaine unité formelle qu’on peut qualifier rapidement d’« expressionniste » mais qui se traduit surtout par un emploi fréquent de courtes focales. Si la déformation de l’image qui en résulte s’avère particulièrement perturbante lors de la scène de filature d’Hamilton dans Grand Central Station, on peut regretter son abus lors d’épisodes où il s’agit de traduire le déchaînement des instincts de Wilson (par opposition à la rétention que pratique Hamilton) et de la communauté qui va graviter autour de lui. C’est le cas notamment d’une « bacchanale » interminable (avec piétinement de raisins !) où la caméra semble elle-même prise d’ivresse et pour laquelle, il est vrai, Frankenheimer n’a pu maîtriser son montage.

Ceci ne gâche en rien le travail du grand chef-opérateur James Wong Howe, ni d’ailleurs le générique dû à Saul Bass qui se déroule sur une musique glaçante (avec orgue) composée par Jerry Goldsmith. S’agissant de ce générique, on relèvera que, faisant se succéder les portions d’un visage déformées (et pour ainsi dire « malaxées ») par l’objectif, il débute par le plan d’un œil dont l’iris se déporte subitement vers le côté. Or, c’est le même type d’image auquel avait eu recours Saul Bass lors du générique de Vertigo (Hitchcock, 1958). Ce qui est peut-être une manière de nous dire que, dans Seconds, il s’agit également de la quête d’un double imaginaire … Le film de Frankenheimer, d’un pessimisme aussi radical que celui d’Hitchcock, montre que l’aliénation de l’homme contemporain ne peut qu’être sans issue.

Le coffret qui nous est ici proposé se voit accompagné d’un livret, richement illustré, écrit par Olivier Père. Il y propose des pistes de lecture particulièrement pertinentes, de même que Jean-Baptiste Thoret dans un commentaire de séquences qui replace intelligemment le film dans son contexte. Parmi les bonus, figure également un documentaire sur Frankenheimer comprenant un certain nombre de témoignages d’acteurs et collaborateurs ainsi qu’une interview au long cours avec le cinéaste.

Réalisé en 1976, Black Sunday est une commande qui fait suite au succès de French Connection 2, tourné en 1975 par John Frankenheimer. Entre Seconds et Black Sunday, se produit un évènement déterminant dans la vie du cinéaste, l’assassinat en 1968 de Robert F. Kennedy dont Frankenheimer était très proche (il était son media adviser en vue de sa candidature à la Présidence des États-Unis) et qui provoquera en lui une sévère et longue dépression. Le motif de l’attentat contre l’autorité suprême ressurgit d’ailleurs en pointillés dans Black Sunday.

Le fait que ce dernier film ne soit pas une œuvre aussi personnelle que, mettons, I walk the line, n’empêchera pas Frankenheimer de se plonger avec son énergie habituelle dans une réalisation compliquée.

On ne s’aventurera pas ici à détailler l’intrigue assez touffue d’une œuvre qui relève de plusieurs « genres », tels que le film d’action – sur fond de terrorisme international -, le film-catastrophe, particulièrement en vogue dans le cinéma américain des années 70 …

Disons simplement que Black Sunday réussit à croiser habilement la toile de fond liée à la guerre du Vietnam (un ancien officier de l’armée américaine – Bruce Dern – s’est vu dégradé et, depuis son retour à la vie civile, rumine un désir de revanche) avec celle du conflit israélo-palestinien « incarné » notamment par une terroriste (Marthe Keller) issue de l’organisation Septembre noir. L’ancien officier et l’activiste palestinienne se sont associés aux fins de commettre un attentat à grand échelle, consistant à faire exploser une bombe à fragmentations transportée par le dirigeable Goodyear au-dessus du stade, lors du rituel Superbowl. Un agent du Mossad (Robert Shaw), aidé par le FBI, tentera de faire échec à l’opération.

Davantage que les scènes d’action pure, où Frankenheimer fait preuve de son métier habituel, ce qui surprend dans le film a trait à la manière dont la pluralité des intérêts qui en viennent à guider les nombreux personnages n’est pas loin de se conjuguer à une philosophie du type « chacun ses raisons » (la sœur violée de Marthe Keller, le lavage de cerveau de Bruce Dern …) qu’on aurait davantage imaginé chez un Otto Preminger (lequel, vers la même époque, tourne Rosebud, sur le terrorisme palestinien). Ce qui se retrouve peut-être dans la curieuse phrase du personnage de Marthe Keller : « c’est notre personnalité qui projette l’image de notre cause ».

De Black Sunday, on retient bien évidemment la longue séquence finale du Superbowl que menace le dirigeable Goodyear infiltré par l’ancien officier et la terroriste palestinienne, séquence spectaculaire qu’accompagnent les accents stravinskiens dus au compositeur John Williams, à laquelle on peut préférer le seul plan, vers le début du film, où le dirigeable se signale d’emblée par son ombre, projetée sur le stade de manière inquiétante. La tentative d’attentat à proprement parler, dans son « filmage », qui alterne les plans de spectateurs et autres pom-pom girls avec le mitraillage provenant du dirigeable, pourrait presque passer pour une critique virulente de la société du spectacle, de la part d’un cinéaste autrefois qualifié de « gauchiste ». Frankenheimer fait d’ailleurs une courte apparition au cours de cette séquence, agité devant les écrans de la régie.

De même que pour le coffret Seconds, le contenu de ce Combo est accompagné d’un livret dû à Olivier Père ainsi que de bonus éclairants, parmi lesquels une présentation par Samuel Blumenfeld, qui situe opportunément Black Sunday dans son contexte historique.

Patrick Saffar

© 2025 – CINEMUSIC Radio – Toute reproduction ou adaptation même partielle est interdite sans autorisation.

+ d’infos sur CINEMUSIC Radio | soutenir CINEMUSIC Radio | Nous contacter

Écrit par: CINEMUSIC Radio

-

Derniers articles

Catégories

À PROPOS

Radio associative consacrée au cinéma et à la musique de films, séries, comédies musicales, jeux vidéo, mais aussi aux spectacles et aux arts, à la pop culture et aux loisirs.