Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

-

play_arrow

CINEMUSIC Radio : Les + Belles Musiques de Films et Séries

À l'affiche par Patrick Saffar

MONSIEUR AZNAVOUR de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

today23/10/2024

Tahar Rahim (Charles Aznavour) ©Mandarin Films, Pathé Films - Photographe : Tukimuri

MONSIEUR AZNAVOUR de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

★★★☆☆

Par Patrick Saffar – Journaliste, historien et critique de cinéma

+ d’infos sur CINEMUSIC Radio | soutenir CINEMUSIC Radio | Nous contacter

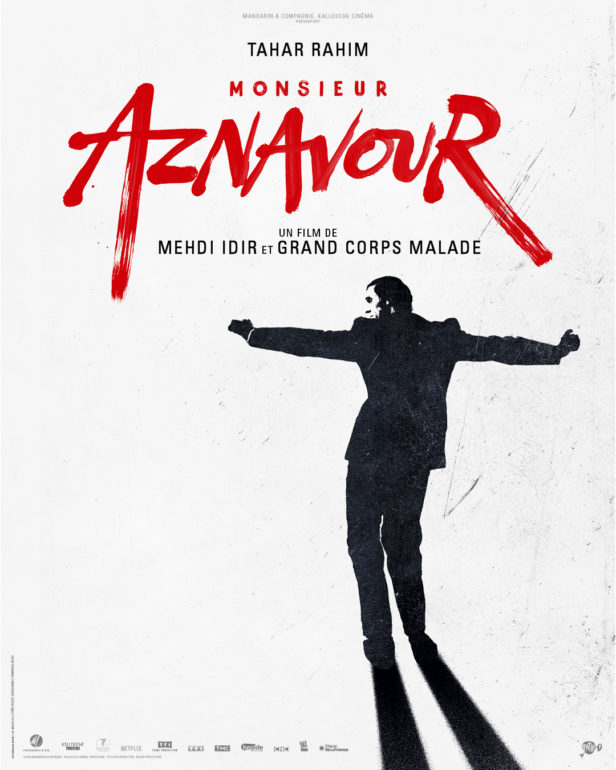

Changement de registre pour le duo formé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui, après deux longs-métrages à caractère autobiographique (Patients, 2017 et La Vie scolaire, 2019) réalisent un biopic au budget conséquent (26 millions d’euros), consacré à une figure majeure de la chanson, voire de la culture, française. Le film est d’ailleurs empreint d’un certain respect que traduit bien son titre : Monsieur Aznavour. Sur l’affiche, la figure du chanteur est grandie, non seulement par son ombre mais, dirait-on, par sa légende même.

D’emblée, le film interroge par son choix de l’acteur principal, Tahar Rahim (l’interprète, entre autres, d’Un Prophète, Jacques Audiard, 2009) qui place l’œuvre sous le signe de la prouesse, celle de l’acteur, bien sûr, que l’on n’imaginait pas sous les traits du petit homme sec auteur de La Bohème, mais aussi celle des maquilleurs qui, bon an, mal an, se sont évertués à recréer, (visage émacié, prognathisme inférieur, sourcils circonflexes …) le profil si reconnaissable de Charles Aznavour. D’où cette curiosité bien explicable de la part du spectateur du film : la persona du chanteur parviendra-t-elle à percer sous le masque bien visible, composé à partir du visage de Tahar Rahim ?

Devant cette vie bien remplie (Aznavour est décédé en 2018, à l’âge de 94 ans, et se produisait sur scène à plus de 90 ans), devant cette prodigieuse énergie, Monsieur Aznavour semble se heurter à cette question : « d’où tu chantes ? ». Dans ce film sagement chronologique, la piste des origines familiales est, on s’en doute, immédiatement proposée, d’une manière un peu lourde, avec force ralentis et documents d’archive sur le sort du peuple arménien. Par la suite, Monsieur Aznavour égrènera la série de rencontres qui, avant toutes choses, ont façonné le destin de l’artiste ou le thème de certaines chansons. Si l’interprétation de Marie-Julie Baup en Piaf ou de Bastien Bouillon en Pierre Roche (l’acolyte des premières heures) parvient à insuffler de la vie à leur personnage sans que l’on se pose la question de la ressemblance à l’original, d’autres apparitions, à peine esquissées, font long feu : ainsi de François Truffaut ou de Johnny Halliday, dont on se demande ce qui justifiait leur présence dans le film. Dans certains cas, ceci est d’autant plus regrettable qu’il y avait matière à développer un rôle un tant soit peu consistant : ainsi de la figure d’Androuchka, (finement joué par Christophe Favre), à la fois ami, chauffeur et secrétaire d’Aznavour, dont le compagnonnage a inspiré le fameux Comme ils disent, audacieux à son époque (1972) dans la représentation de l’homosexuel.

Si bien que, face à cette matière à la fois romanesque, foisonnante et survolée par le film, ce dernier ne peut s’empêcher de se clore (pratiquement) sur la suggestion d’un mystère : qu’est-ce qui a mû Aznavour ? L’argent ? Le succès ? Les femmes ? La revanche sur la vie ? D’une manière un peu convenue, Monsieur Aznavour ne fait tomber le masque qu’à l’annonce douloureuse de la mort de Patrick, le fils du chanteur. Il en va de même du « secret » artistique qui a donné tant de titres mémorables et qui, dans le film, paraît se résumer à cette exclamation lancée par le chanteur : « je l’ai trouvée, la formule Aznavour ». Cynisme ou ironie ? Les réalisateurs ne tranchent pas.

Ce qui apparaît, en revanche, au terme de Monsieur Aznavour, c’est la faculté d’empathie de cet artiste au regard de la plupart des sentiments et douleurs de l’être humain, empathie alliée à ce qui semblait être chez lui une certaine pudeur naturelle. Sa longue existence aura valu à Charles Aznavourian tous les opprobres, jusques et y compris ceux qui ne le concernaient pas (il n’était pas Juif), d’où le caractère universel de sa personnalité et de son œuvre. Rien que pour cela, le film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir a le mérite d’exister.

Patrick Saffar

Comme ils disent, chanson-pivot

À propos de Comme ils disent, par Martin Pénet (Extraits de la Revue Inverses n°15, Châtillon, 2015)

Créée en 1972 et devenue un standard de son répertoire, elle fut sans doute la première chanson française de grande diffusion qui ne considérait pas l’homosexualité masculine comme un thème comique et ridicule, mais comme une question humaine et sensible : « J’ai écrit une chanson d’amour totalement homosexuelle » (Entretien avec Thierry Aveline, 4 janvier 1993).

C’est Charles Aznavour qui finit par créer l’événement, au printemps 1972, avec Comme ils disent. L’examen des déclarations du chanteur, au cours des quarante dernières années, permet de cerner les circonstances qui ont présidée à la naissance de cette chanson. Tout commence lors d’un séjour aux sports d’hiver, à Crans-sur-Sierre, dans les Alpes suisses, où il vient d’acheter un chalet pour suivre les prescriptions de son médecin qui lui a ordonné deux mois de repos et de changement d’air. La chanson germe alors qu’il cherche des nouveaux thèmes pour sa rentrée à l’Olympia, fin mars. Fidèle à sa méthode de travail, il a d’abord ciselé son texte, puis s’est mis au piano pour trouver la mélodie.

Dans l’esprit du public, le répertoire d’Aznavour est surtout associé à l’amour et à la fuite du temps. Pourtant, l’analyse de son œuvre révèle qu’il aborde régulièrement des sujets de société, surtout après 1970. Il reconnaît d’ailleurs qu’il décline petit à petit un stock de « questions » qu’il a mises de côté : outre l’Arménie qui, en raison de ses origines, occupe une place importante dans son œuvre, on y rencontre l’alcool, la drogue, le sida, les chauffards, l’émigration, la guerre, la mort (…), etc. À ce propos, il déclare aux journalistes : « Un auteur de chansons est un photographe. Je n’ai jamais inventé une situation. Une chanson, c’est simplement un regard sur les gens » (Paris-Match, 12 septembre 2002) et aussi : « Je suis un témoin des sentiments de mon temps et non un témoin des événements de mon époque » (France-Soir, 11 octobre 1986).

Dans l’entrevue qu’il m’a accordée en janvier 2007, Charles Aznavour a écarté toute influence du contexte strictement politique pour expliquer la genèse de Comme ils disent : « C’est simple : on vit avec des gens autour de soi, on entend des commentaires, des plaintes, des amours… Si on y est sensible, on en fait une chanson. À ce moment-là, j’avais quatre homosexuels qui vivaient chez moi : Androuchka (un merveilleux décorateur, très connu dans le milieu artistique de l’époque), Claude Figus (un ancien de l’entourage de Piaf), mon secrétaire Eddy Kazo et mon chauffeur. Ils ont tous les quatre inspiré la chanson ».

Ce « chez moi », où il rentre après sa cure de repos rejoindre sa femme Ulla et leurs deux jeunes enfants, est une vaste maison située à Galluis, près de Montfort-l’Amaury dans les Yvelines. Comme avant chaque enregistrement, le chanteur réunit son équipe et joue au piano ses nouvelles compositions. À la fin de Comme ils disent, un long silence… Son impresario lance : « Mais, Charles, qui va chanter ça ? – Moi, bien sûr ! » Nouveau silence… Un autre lui demande : « Tu vas faire une annonce ? » Malgré les réticences qui s’élèvent, il rétorque : « Je ne me vois pas entrer en scène en disant : Vous savez, je n’en suis pas, mais je chante une chanson où je dis que je suis homosexuel… » Car il se fiche du qu’en dira-t-on et va même plus loin : « Un interprète reste un interprète. C’est comme un acteur : s’il ne peut pas se mettre dans la peau d’un autre, il ne faut pas qu’il fasse ce métier. Dans ma chanson, je fais un seul geste, qui féminise légèrement l’interprète qui n’en est pas. Ce geste efféminé, avec les bras croisés sur la poitrine, sur la poitrine, la main droite tenant une cigarette à hauteur de l’épaule, ça vient d’Androuchka ». Une fois mise en place, cette gestuelle ne changera plus : on la retrouve dans toutes les archives télévisées successives jusqu’à nos jours.

Aznavour, qui déclare dissocier totalement son œuvre et sa vie privée, est le comédien de ses propres chansons. Il a le talent de mettre en scène des personnages en qui l’on peut se reconnaître : « Mes chansons ne sont pas autobiographiques, mais il faut que l’on pense toujours qu’il y a un peu de moi-même dans ce que j’écris » (Le Figaro, 17 février 2007), « J’ai souvent dit que Comme ils disent n’était pas autobiographique, mais qu’elle est autobiographique pour les autres. La plupart du temps, ce sont les gens que j’ai connus qui sont dans mes chansons. C’est ce que font les peintres, ils font des dessins de gens qu’ils connaissent. Et puis, ils transforment » (Je chante, numéro hors-série, février 2003), « J’ai bien étudié la question avant de l’écrire. Elle devait convenir aux mères de famille, surtout aux pères de famille, aux amis, aux femmes déçues… et bien sûr aux intéressés. On ne devait pas ridiculiser une communauté ».

Le texte est à la première personne. C’est souvent le cas chez Aznavour, qui, depuis les années cinquante, a employé cette forme d’écriture. N’hésitant pas à surprendre son public, à « allumer la lumière dans la chambre », il parle crûment de l’amour au quotidien sous toutes ses formes, en mettant souvent la sensualité au premier plan, mais sans jamais verser dans la vulgarité. Si l’angle change d’un texte à l’autre, son écriture reste classique. Comme ils disent n’échappe pas à cette règle : « Qu’il s’agisse d’homosexualité ou non importe peu ; c’est pareil : l’amour reste l’amour » (Chorus, les cahiers de la chanson, n° 7, mars 1994), « Je me suis dit que jusqu’ici, toutes les chansons qu’on a faites sur l’homosexualité étaient de petites rigolades et que, pour une fois, on pouvait peut-être écrire une chanson qui soit une chanson tout à fait normale sur un sujet qu’on ne traitait pas… » (Entretien, bonus du DVD, Aznavour live au Palais des Congrès, 1997-98). « J’aime bien faire ce que les autres ne font pas. J’essaie de prouver aux autres, et à moi-même d’ailleurs, que je peux écrire quelque chose que les autres n’oseront pas faire » (La vie secrète des chansons, France 3, 18 mai 2015).

Charles Aznavour enregistre Comme ils disent le 21 février 1972 au studio Barclay, situé 19 avenue Hoche à Paris 8e, accompagné par l’orchestre de Christian Gaubert. Il la crée sur la scène de l’Olympia du 25 au 28 mars et la chante pour la première fois à la télévision le 22 avril dans l’émission Samedi soir (sur la deuxième chaîne), puis le 3 mai au Grand échiquier (sur la première chaîne). L’accueil des médias français est plutôt favorable. Dans Le Figaro, Paul Carrière détaille le récital à l’Olympia qui comporte trente chansons dont sept inédites, placées tout au début : « Nous avons, quant à nous, aimé surtout Les Plaisirs démodés, une étrange chanson à deux faces, l’une vigoureusement pop, l’autre délicieusement romantique. Et puis, Comme ils disent, portrait intimiste d’un travesti, sorte de cabotin du cœur aussi pitoyable et réel que celui des planches » (Le Figaro, 30 mars 1972). Après avoir assisté à la première de l’Olympia, Androuchka lui-même se dit très touché par la chanson qu’il a en partie inspirée (Frédéric Zeitoun, Toutes les chansons ont une histoire, 2000).

Le disque 45 tours de Comme ils disent sort en juin 1972 et l’album 33 tours Idiote je t’aime, sur lequel elle figure, en juillet. Le titre entre le 21 août au Hit-Parade de RTL. Il y reste n° 1 pendant quatre semaines et continue à être classé durant encore douze semaines. La chanson est régulièrement programmée sur la station par la directrice des variétés Monique Le Marcis – alors qu’à peine un an plus tôt, sur les mêmes ondes, Ménie Grégoire avait présenté l’homosexualité comme un « douloureux problème ». Pour cette psychologue humaniste, c’était en effet le seul moyen d’ouvrir le dossier à une heure de forte audience. Enfin, le 14 novembre 1972, Aznavour revient à l’affiche de l’Olympia, où il restera cette fois six semaines consécutives ; son triomphe, qui donne lieu à un nouveau disque, est porté par deux chansons nouvelles : Les plaisirs démodés et Comme ils disent. L’écoute de l’enregistrement confirme l’accueil chaleureux du public, qui applaudit le titre dès les premières mesures de l’orchestre.

Auteur : Martin Pénet – Extraits de la Revue Inverses n°15, Châtillon (2015). Avec l’aimable autorisation de la Société des amis d’Axieros.

Bande-annonce

© 2024 – CINEMUSIC Radio – Toute reproduction ou adaptation même partielle est interdite sans autorisation.

+ d’infos sur CINEMUSIC Radio | soutenir CINEMUSIC Radio | Nous contacter

Écrit par: CINEMUSIC Radio

-

Derniers articles

Catégories

À PROPOS

Radio associative consacrée au cinéma et à la musique de films, séries, comédies musicales, jeux vidéo, mais aussi aux spectacles et aux arts, à la pop culture et aux loisirs.